中国林科院支撑三明打造增效增收示范样板标杆

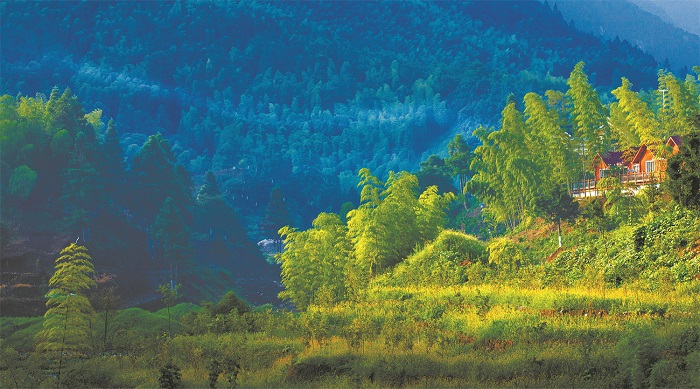

3月27日,中国林科院联合福建省林业局、福建农林大学在福建三明召开科技支撑深化集体林改科技示范样板工作推进与培训会,向来自福建各地从事林改工作的有关负责人、技术骨干、乡土专家等现场演示了由中国林科院牵头研发和集成示范的低效林高效监测关键技术、珍贵化改培技术、毛竹林高效经营装备、林下经济高效培育和经营模式等林改先进技术成果,并向全国其它林改先行区试点市的科技示范样板建设特派团组交流分享了“三明经验”。

针对当前毛竹林经营效率低、竹子下山难、人工成本高等问题,中国林科院木工所团队研发了“空地一体化”毛竹采运装备技术,即对于不同的山地坡度提供相应的解决方案:对≤30°坡面,采用遥控式无人驾驶的履带机运输毛竹;对≤45°坡面,采用北斗导航和远程控制的轨道运输机运输毛竹;对于山高坡陡地段,通过无人机突破地形限制实现重载运输。项目实施以来,作业效率较传统方式提升3倍。同时,编制了《毛竹采运技术规程》团体标准,通过技术培训和技术竞赛提升永安等竹产区机械化水平,助力竹产业高质量发展。

围绕永安市林下经济提质增效和林农增收的目标,中国林科院亚林所团队规模化推广应用林下多花黄精复合经营技术,示范面积100余亩。并通过建立规范化示范基地、技术培训、田间指导。相关技术已在浙江、福建、江西等省区推广应用5万余亩,每亩林地增效超过6000元。技术成果显著促进了南方林改区林业增效和林农增收。

依托“龙头企业+合作社+农户”合作机制,中国林科院亚林所团队规模化推广林下种植竹荪、灵芝、大球盖菇、金线莲等高附加值林下经济产品,示范面积超过200亩。通过竹质菌棒处理技术,扩大竹材利用范围,提高了竹材的经济价值,同时可减少阔叶材的消耗,促进生态保护。相关技术已累计在南方竹产区11个省市区30余县推广应用10万余亩,亩效益超过1.5万元,带动数千农户增收致富。

中国林科院亚林所团队针对三明市马尾松和杉木人工林结构单一、生态功能弱、改培技术及材料缺乏等问题,按照“树种-模式-技术-成效”思路,构建其珍贵化改培技术体系。目前已筛选适宜三明地区松杉人工林珍贵化改培树种6种,构建了“松杉择伐+耐阴珍贵树种补植、松杉带状采伐+喜光珍贵树种补植”2种改培模式,营建以“密度调控+珍贵树种引入+目标树培育”为核心的松杉人工林珍贵化改培试验示范林千余亩,有力支撑了当地松杉大径材和珍贵材资源培育,推动了林业生态与经济效益同步提升。

中国林科院资源信息研究所团队利用无人机激光雷达技术,实现森林蓄积量快速精准测算,显著降低了人力和财力投入,为集体林更新改造和经营管理提供科学数据支撑。同时,提出延迟采伐、优化林分结构、调整树种分布等多种营林技术组合,支撑低效林质量精准提升,增强森林健康稳定性。

一年多来,中国林科院始终以服务国家战略为己任,举全院之力积极开展全国集体林改的科技支撑工作,成立了由党政主要领导任双组长、分管院领导任副组长的院科技支撑深化集体林权制度改革领导小组,制定印发了《中国林科院科技支撑深化集体林权制度改革工作方案》,主动与先行区和试点市对接,征求科技需求,有的放矢,与先行区和试点市多次协商后形成工作任务清单。院领导和相关所(中心)领导带领9个专家特派团组100余人深入先行区和试点市开展实地调研,启动深化集体林改科技示范样板建设,并依托院基本科研业务费设置“林改专项”,安排2000万元支持9个科技示范样板建设。选派专家组和青年科技特派员,深入开展蹲点服务,持续开展各类技术培训,以线上线下相结合的方式组织各类培训和技术指导300余次,7500余人次参加,显著提升林农和林业管理人员的技术水平。遴选出实施效果好、辐射带动强的技术成果118项,出版发行《绿水青山就是金山银山的科技路径》,作为技术资料提供给基层单位使用。编制油茶、榛子、杉木、马尾松等培育与经营技术手册,制作“林科专家助林改”科普短视频,开发针对油茶病虫害快速识别的“油茶卫士”App,深受基层欢迎。并编写《林业碳票制度的发展、挑战与对策》报告,为完善林业碳票制度和碳交易市场提供决策参考。开展生态产品目录清单编研,探索生态产品价值实现路径,编制的《生态产品目录(2024年版)》已由国家林草局、国家发展改革委、国家统计局联合印发。

会上,中国林科院正式发布推荐9项科技服务林改技术成果。中国林科院亚林所与三明市林业局、永安市人民政府签署战略合作协议,并向永安市林业局捐赠了森林高效监测关键技术集成软件。

中国林科院 2025-04-08

-

相关记录

更多

- “全国林改第一县”福建武平:深化集体林改 提质兴业利民 2025-04-11

- 最北高寒林场的破局转型之路 2025-04-09

- 大兴安岭集团:创新产业发展,激活林区发展新动能 2025-04-08

- 中国林科院打造科技支撑林改三明样板 2025-04-02

- 林深叶茂产业兴——内蒙古大兴安岭林区停伐十年绿意浓 2025-04-02

- 中国(西安)经济林暨林下经济产业博览会7月举办 2025-03-31

打印

打印