亚洲中部干旱区丝绸之路沿线环境演化与东西方文化交流

编号

zgly0001584166

文献类型

期刊论文

文献题名

亚洲中部干旱区丝绸之路沿线环境演化与东西方文化交流

作者单位

兰州大学西部环境教育部重点实验室兰州大学资源环境学院

母体文献

地理学报

年卷期

2017年05期

年份

2017

分类号

G115

P467

关键词

亚洲中部干旱区

丝绸之路

环境变化

小麦

粟黍

东西文化交流

文摘内容

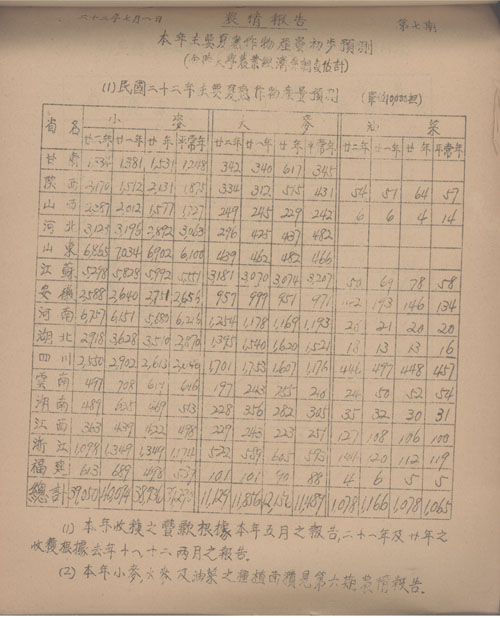

基于环境记录、考古发现,以及同位素资料,对亚洲中部干旱区丝绸之路沿线的全新世以来的环境变化和东西方文化交流进行了梳理。结果表明,研究区独特的地理环境和环境变化过程,深刻地影响着文化的发展和传播。河西走廊受季风影响,表现出季风—西风过渡带干湿变化的模式,晚全新世气候趋向干旱;从新疆到中亚的丝绸之路沿线的环境变化比较一致:在早全新世(BC 6000以前)主要为干旱环境,植被以荒漠类型占优势;中晚全新世,湿润程度增加,草原植被扩展。新疆和中亚全新世中晚期较为湿润的环境为东西文化交流提供了较适宜的环境基础。得益于环境条件的改善,东西方文化交流融合的进程在BC 2000以后明显加速。在BC 2500-2000期间,东西方农业文化在丝绸之路沿线接触融合,是史前丝绸之路的首次贯通;在BC 2000-1000期间,丝绸之路沿线绿洲地带形成了以小麦—/大麦—粟黍—畜牧为特征的混合型经济特征,并扩散到欧亚草原带,和周围的畜牧业形成鲜明的对照,并持续到历史时期。这种空间分异,是地理环境和东西方文化交流共同作用的结果。在史前时期,东西方农业的相向传播和融合,基本沿着山前地带的绿洲蛙跳式前进。到了历史时期,政治版图的变化是影响丝绸之路的首要因素,但环境变化仍然是不可忽略的因素。

-

相关记录

更多

打印

打印